Más rápido que la velocidad de la luz (12 page)

Read Más rápido que la velocidad de la luz Online

Authors: João Magueijo

Tags: #divulgación científica

En realidad, las galaxias no son demasiado pequeñas: las más grandes tienen un tamaño aparente similar al de la Luna, pero su brillo es muy débil para que lo percibamos a simple vista o a través de telescopios. El artilugio de Hubble permitió arrancarlas de la oscuridad de los cielos.

El descubrimiento de las galaxias habría de modificar radicalmente el panorama de la cosmología, revelando hasta qué punto las empresas teóricas estaban desencaminadas. Si un observador entrenado contempla el cielo en una noche límpida a simple vista, verá una cantidad abrumadora de detalles: planetas, estrellas de nuestra propia galaxia —la Vía Láctea— y, si alcanza a ver las Nubes de Magallanes, tendrá un pálido atisbo de un satélite de nuestra galaxia. Verá tantos pormenores que, desde su perspectiva, la empresa de predecir el comportamiento del universo en su totalidad será prácticamente imposible, como la de predecir el tiempo atmosférico o la trayectoria de las corrientes oceánicas desde un diminuto rincón del planeta.

Sin embargo, los descubrimientos de Hubble demuestran que todo ese espectáculo está plagado de detalles que no son pertinentes. Podemos usar un telescopio de gran calidad como teleobjetivo y descubrir que las estrellas del cielo forman parte en realidad de una galaxia que lleva el nombre de Vía Láctea. Es más, podemos descubrir también que esa galaxia es sólo uno de muchísimos "archipiélagos de estrellas" similares que están diseminados por el universo. Si avanzamos aún más con el teleobjetivo, veremos que la mayoría de las galaxias forman agrupamientos o cúmulos.

Si continuamos avanzando aún más lejos, empero, el panorama cambia radicalmente: comenzamos a advertir que todas esas estructuras, las galaxias, los cúmulos de galaxias e, incluso, las estructuras más grandes que podemos ver, son meras partículas de una especie de aburrido caldo, el fluido cosmológico. En franco contraste con la manifiesta diversidad de nuestro vecindario inmediato, ese caldo parece sumamente uniforme. Nos ofrece la imagen de un universo homogéneo, totalmente desprovisto de estructura. Para el afán modelizador de la física, un objeto tan dócil es ideal siempre que se reconozca que las unidades fundamentales de ese simple fluido, las "moléculas" que mencioné antes, resultan inmensas e invisibles a simple vista: son galaxias, no son estrellas ni planetas ni ninguna otra de las nimiedades que podemos observar sin la ayuda de un telescopio.

Ese fue el primer golpe que Hubble asestó a los cosmólogos. Más específicamente, les enseñó que no tenía sentido estudiar el universo si no se tomaba en cuenta su descomunal tamaño, así como no es posible comprender ni apreciar el argumento de una película si estamos situados a unos pocos centímetros de la pantalla.

Esa revelación fue la cuna de la cosmología y simplificó radicalmente la tarea de explicar el universo. Pero Hubble hizo además otro descubrimiento, un hecho mucho más enigmático que tuvo consecuencias más transcendentales. Descubrió que ese magma homogéneo parecía estar en expansión, pues todas las galaxias visibles parecían alejarse de nosotros. Por consiguiente, visto desde un punto conveniente, ¡el universo no es estático! Cuando se enteró de semejante noticia, Einstein debe haberse ruborizado. Si hubiera aceptado su ecuación original y las conclusiones que implicaba, habría podido

predecir

que el universo se expande y llevarse las palmas de la hazaña científica más grande de todos los tiempos.

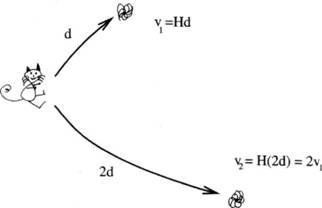

Las galaxias se alejan de nosotros de una manera característica, es decir, cumplen la ley de Hubble, según la cual, la velocidad de recesión de una galaxia es proporcional a su distancia con respecto a nuestro planeta. Una galaxia situada al doble de distancia que otra se aleja de nosotros al doble de velocidad.

Inmediatamente inferimos que la ley de Hubble implica algo desconcertante: si vemos que la materia del universo se aleja tanto más rápidamente cuanto mayor es su distancia con respecto a nosotros, necesariamente tuvo que haber un enorme cataclismo en el pasado. Veamos por qué. Rebobine-mos mentalmente la película del universo y echemos una mirada sobre el pasado.

Si en la película real vemos que una galaxia se aleja de nosotros, en la película imaginaria que se proyecta hacia atrás la veremos acercarse. Este simple hecho indica que en algún momento del pasado, la galaxia debe haber estado exactamente en el mismo lugar que nosotros. ¿Cuánto debemos retroceder en el tiempo para contemplar esa horrorosa situación? Es sencillo calcularlo: si L es la distancia que nos separa de la galaxia en cuestión y v es su velocidad de recesión, entonces el tiempo transcurrido desde el cataclismo es esa distancia dividida por la velocidad de recesión: L/v.

Si el lector piensa que esa única colisión implica ya una catástrofe, formúlese la misma pregunta con respecto a cualquier otra galaxia, por ejemplo, una que esté al doble de distancia. Según la ley de Hubble, su velocidad es 2V, de modo que, rebobinando la película, obtenemos el siguiente resultado para el momento de la colisión: 2L/2V, es decir, lo mismo que antes: L/v. Por consiguiente, la segunda galaxia estaría sobre nosotros al mismo tiempo que la primera (véase la figura 2). Se obtiene el mismo resultado para todas las galaxias pues, en nuestra película imaginaria, las galaxias más lejanas tienen que recorrer una distancia mayor para chocar con nosotros, pero también se mueven a una velocidad proporcionalmente mayor. Todo indica que el momento de la colisión es el mismo para todas las galaxias del universo.

Si observamos nuestra película nuevamente, pero ahora hacia adelante, con la flecha del tiempo en la dirección correcta, llegamos a una conclusión sorprendente. La ley de Hubble implica que en algún momento del pasado la totalidad del universo estuvo concentrada en un punto. Parecería entonces que, a partir de ese punto, una gigantesca explosión generó todo el universo. Más concretamente, tomando como punto de partida la velocidad de recesión de las galaxias, se puede estimar que el

big bang

ocurrió hace unos 15 mil millones de años. El universo que contemplamos hoy está constituido simplemente por los desechos explosivos en expansión.

Por sorprendente que parezca la conclusión, la lógica empleada para llegar a ella no es algo peculiar que se aplica solamente a la dinámica del universo. Si observamos los desechos de una granada que ha explotado, por ejemplo, también veremos que cumplen la ley de Hubble. En otras palabras, esa ley es el sello distintivo de cualquier gran explosión.

De hecho, al formular su célebre ley de recesión, Hubble halló una prueba del

big bang.

Pese a que los descubrimientos de Hubble fueron revolucionarios, al cabo de un tiempo resultó evidente que no todo era un lecho de rosas para la teoría del

big bang.

Si bien ningún hecho conocido cuestionaba el modelo —hasta el día de hoy es una especie de bastión inexpugnable que resiste la confrontación de todos los hechos observados—, algunas características del universo seguían sin explicación, de modo que se planteaban preguntas inquietantes como éstas: ¿por qué el universo tiene el mismo aspecto aun a distancias tan enormes? Además, ¿por qué existe el universo?

Se puede hacer una lista de media docena de enigmas similares que se conocen en conjunto como problemas cosmológicos o, más sencillamente, como misterios del

big bang

, y que han sido tema de muchas polémicas y trabajos fundamentales en los últimos tiempos. Intentar resolverlos no implica dejar de lado la teoría del

big bang

tal como hoy la concebimos, pues sabemos que no puede cuestionarse ya el modelo en general. En cambio, en una suerte de giro freudiano, los cosmólogos buscan ahora los indicios del comportamiento adulto del universo en la primera infancia del

big bang.

Abrigan la esperanza de sustituir la explosión misma o, tal vez, lo que sucedió en la mínima fracción de segundo inmediatamente posterior, por algo menos excesivo, algo que signifique un nacimiento y una infancia del universo menos traumáticos. Desde ya, esta operación no plantea conflicto alguno con las observaciones, puesto que no tenemos acceso directo a las etapas primigenias del universo. Tal vez la respuesta a todos los enigmas radique en plantear una especie de explosión modificada.

En la Gran Bretaña de la década de 1990, cuando me recibí de físico, todos los enigmas del

big bang

planteados estaban en auge y representaban un verdadero desafío para cualquier aprendiz de cosmólogo. Sobre todo, indicaban que ese campo de investigación estaba presto para las innovaciones, pues había interrogantes fundamentales a la espera de nuestras especulaciones y nuestra imaginación. Recuerdo claramente que me di cuenta con sorpresa de que aún había espacio para el trabajo creativo en cosmología después de toda la batahola que había generado la teoría del

big bang.

Mientras asistía a los cursos de posgrado en Cambridge, empecé a pensar que esos enigmas eran razón suficiente para elegir la cosmología como carrera en lugar de otras fascinantes ramas de la física de avanzada, como la teoría de las cuerdas o la física de partículas. La teoría de las cuerdas carecía de datos, era mera especulación; la física de partículas estaba plagada de datos pero, a mi juicio, quedaba en ella muy poco lugar para una labor realmente creativa. La cosmología, en cambio, era ideal: se basaba en la realidad pero era aún muy tierna, de modo que en ella quedaban problemas fundamentales sin resolver.

El enigma más sencillo vinculado con el

big bang

ha recibido el nombre de "problema del horizonte" porque los observadores del cosmos sólo pueden ver una pequeña porción del universo. Están rodeados por un horizonte, más allá del cual no pueden ver. En nuestra experiencia cotidiana todos sabemos que no podemos ver la totalidad de la Tierra sino sólo lo que está dentro de nuestro horizonte. Los habitantes de un universo originado por el

big bang

padecen un problema de perspectiva similar, con la salvedad de que el efecto horizonte sobre la Tierra se debe a su curvatura mientras que el efecto horizonte en el universo es producto de dos fenómenos de índole muy distinta. El primero es el hecho de que haya un límite universal para las velocidades, la velocidad de la luz. El segundo es el hecho incontrovertible de que un universo producido por el

big bang

tiene una fecha de nacimiento y, por consiguiente, una edad finita en cada momento. De la combinación de esas dos circunstancias se infiere de inmediato la existencia de horizontes: la creación implica limitación.

Cuando miramos una estrella distante en el cielo, la vemos como fue en el pasado. Vemos la luz que emitió la estrella hace mucho, y que luego tardó todo el tiempo transcurrido desde entonces en llegar a nosotros. Algunas estrellas visibles distan de nosotros alrededor de mil años luz, lo cual significa que las vemos tal como eran hace mil años. En el lapso de mil años transcurridos desde entonces, la imagen que vemos atravesó el espacio hasta llegar a ser visible.

Seamos ahora megalómanos y pensemos en lugares cada vez más remotos, imaginemos las enormes distancias que han sondeado los astrónomos posteriores a Hubble. Cuanto más lejos miramos, tanto mayor es la demora entre el momento en que la imagen se originó y el momento en que la vemos. Por consiguiente, cuando sondeamos el espacio, sondeamos de hecho el pasado. Si observamos galaxias que distan de nosotros mil millones de años luz, las vemos como fueron hace mil millones de años. Vemos sombras nada más, sombras del pasado y de objetos que tal vez ya no existen: nunca lo sabremos.

Por ende, los cosmólogos disfrutan de ciertas ventajas con respecto a los arqueólogos, puesto que tienen acceso directo al pasado del universo; para verlo sólo tienen que mirar suficientemente lejos. Sin embargo, de esta situación se infiere una conclusión inquietante. Mirando cada vez más lejos, alcanzamos distancias que corresponden a un pasado remotísimo, comparable con la edad del universo, 15 mil millones de años. Es evidente que no podemos ver nada más allá: esas distancias determinan nuestro horizonte cosmológico. Esto no quiere decir que no exista nada más allá, seguramente ocurre todo lo contrario. No obstante, no podemos ver esas regiones porque la luz que emiten desde el

big bang

no ha tenido tiempo aún de llegar a nosotros.

Si la luz se desplazara a velocidad infinita, el efecto horizonte no existiría. Análogamente, si hubiera algo más veloz que la luz, podríamos saber algo de las regiones que están más allá de nuestro horizonte, en el caso de que emitieran señales a través de ese canal ultrarrápido. Por último, si la velocidad de la luz no fuera constante y fuera posible acelerarla moviendo su fuente, por ejemplo, también podríamos ver objetos situados más allá del horizonte con la condición de que se movieran hacia nosotros con velocidad suficiente. Lamentablemente, la velocidad de la luz es una constante finita que actúa como límite universal de las velocidades y crea por consiguiente el efecto horizonte para cualquier universo de edad finita.